連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第5話

*南アフリカのアパルトヘイト時代に黒人専用居住区だったSOWETOを訪れた。そこには「世界の中心」と言える通りがあるのだ。

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第1話はこちら】

”PULA”の奥深〜い驚きの意味は第7話でご紹介しています。

スポンサーリンク

Episode 5 <南アフリカレインボー共和国>

ここが世界の中心なのだ

ヨハネスブルグに来たら必ず訪れたいと思っていたソウェト。

SOWETOと綴るが、これはSouth-Western Townshipsの略で、アパルトヘイト時代に黒人専用居住区に指定されていた地区の一つだ。

現在では、人種隔離政策撤廃の礎となったこの地に、人々は誇りと愛情を抱きながら暮らしているという。

ヨハネスブルグ中心地から高速道路で西へ30分ほど進んだころ、平地にそびえ立つソウェトのランドマークが車窓越しに見えてきた。

ヨハネスブルグ中心地から高速道路で西へ30分ほど進んだころ、平地にそびえ立つソウェトのランドマークが車窓越しに見えてきた。

胴部にくびれを持つ2基の巨大な円筒形の塔だ。

これは1998年に廃止された石炭発電所の冷却塔で、現在は文化や歴史などをモチーフにしたペイントが施され、道ゆく人の目を楽しませている。

しかしそれだけでなく、スリルを求める人たちが集まってくるらしい。

よく見ると二つの塔を繋ぐ橋らしき構造物が頼りなさげに掛かっている。

実はこれ、100mバンジージャンプ用のジャンプ台なのだ。

冷却塔の内部は、25mのウォールクライミング(ボルダリング)や、世界一高いフリーフォールが経験できる施設として再利用されており、アドレナリン大量分泌狙いの人々の間で人気スポットなのだとか。

バンジーで100mも落下するだなんて、飛び降りる前に気を失いますよ。

フリーフォールに至ってはデスね、空中に吊るされた特別製の衝撃吸収エアクッションに向かって、70mも上からアタッチメント無しの身一つで飛び降りるというクレイジーっぷりですよ。

尋常じゃないですよ。

そんな空中エアクッションとやらに命を預ける勇気なんてさらさらないですわ。

などと考えているうちにソウェトのオーランド地区に入った。

などと考えているうちにソウェトのオーランド地区に入った。

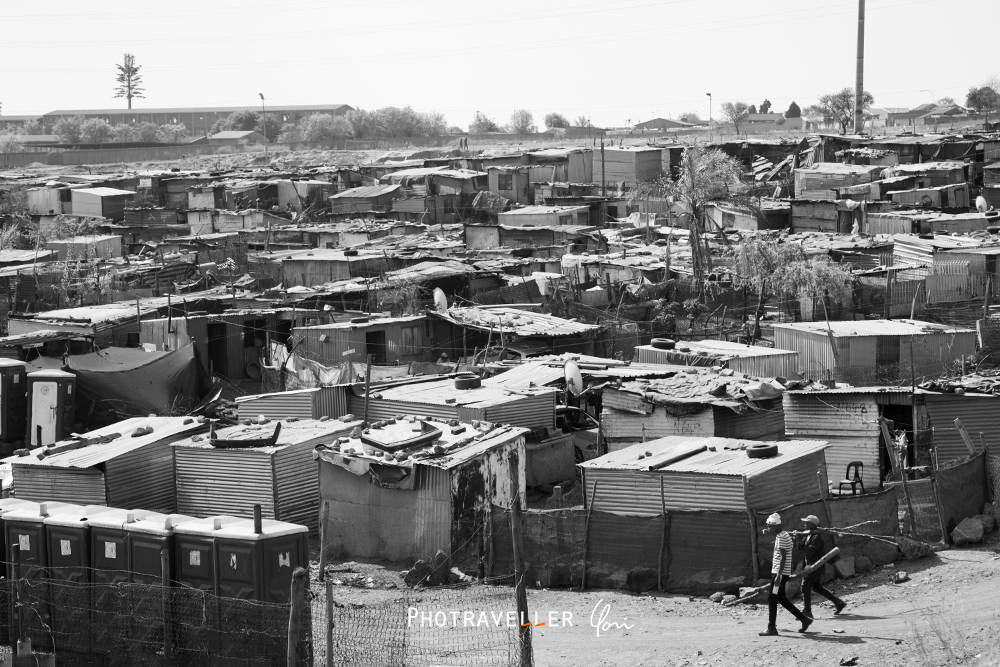

高級車を何台も置いているような邸宅街が存在することにも驚いたが、ひしゃげたトタン屋根の掘立小屋が密集する地区もいくつか残っており、貧富の差の凄まじさに愕然とした。

バラック街の人々は配電装置から電気を盗みながらなんとか生活をしているのだという。

電気も水道も通っていない場所での暮らしは厳しいだろうが、それでも洗濯物はひらひらと気持ち良さそうに風に揺られ、子どもたちの走る姿と声は弾んでいた。

+++

南北に走る鉄道線路の西側に位置するフィラカジストリートへ移動した。

ここは世界で唯一ノーベル平和賞受賞者を二人も輩出した特別な場所。

アパルトヘイト撤廃のために尽力した弁護士時代のネルソン・マンデラ氏とデズモンド・ムピロ・ツツ名誉大司教の二人が住んでいた通りなのだ。

人権擁護というフィルターをかければ、ここが「世界の中心」と言えよう。

この世界の中心にある南アフリカで最も有名な住所が「フィラカジストリート 8115」、マンデラ氏が1961年まで住んでいた場所だ。

反アパルトヘイト活動家として当局に追われる身となりこの家を去ったが、命がけで身を隠すも1年後に逮捕、国家反逆罪で終身刑を言い渡されることとなった。

現在その家は「ネルソン・マンデラ国立博物館」通称マンデラハウスとして、当時の生活や人となりを伝える場所となっている。

現在その家は「ネルソン・マンデラ国立博物館」通称マンデラハウスとして、当時の生活や人となりを伝える場所となっている。

赤い煉瓦造りの平家で、部屋の壁にはマンデラ氏の活動軌跡の写真などが所狭しと展示されていた。

彼が学生時代にボクシングで獲得したいくつものチャンピオンベルト、大学の卒業記念や家族との写真なども並べられており、彼が大きな度量を持った強く暖かい人柄だったことが伝わってきてほのぼのする。

しかし、外壁に残された弾痕や火炎瓶による襲撃の跡が目に入ると過去の事実に引き戻され、また心が少しこわばってしまった。

「まだまだ勉強中です」と話すマンデラハウス新人ガイドさんが丁寧に説明してくれる言葉の端々にはマンデラ氏への敬意が溢れており、元気でみずみずしい彼女の瞳の中に未来への希望を見ることができた。

外に出ると、ソウェト1番の観光地ということもあり、道路でもレストランのフェンス越しでも、民族衣装を付けた半裸のダンサー集団が踊りながら迫りに迫ってくる。

本当はもっとじっくり彼らの衣装や踊りを見たかったが、目が合っただけで完全包囲されそうなのでやめておいた。

12歳の少年

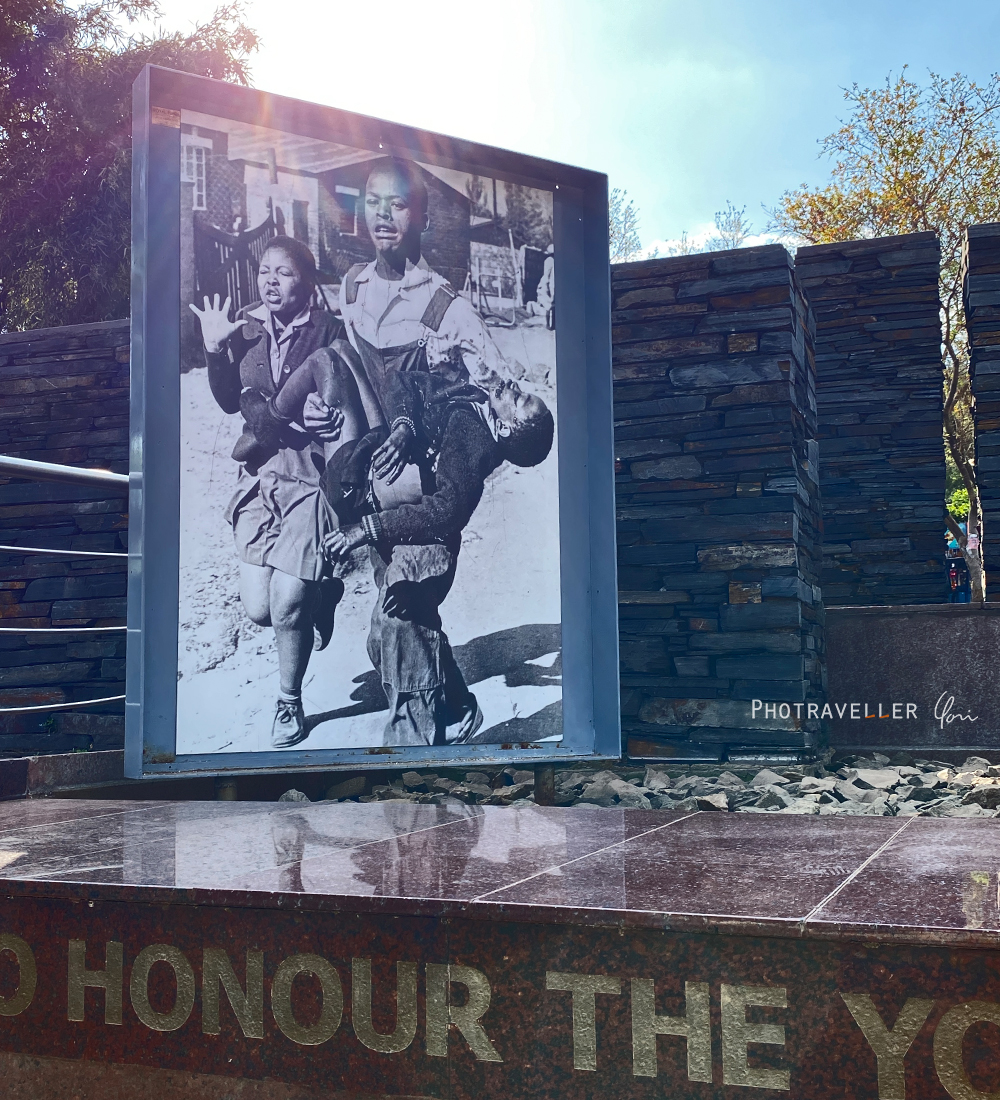

ヘクター・ピーターソン。

ヘクター・ピーターソン。

1976年6月16日、ソウェトで白人警官に射殺された黒人少年の名だ。

我々は、彼の名前を冠した博物館を訪れた。

事の発端は、支配側の白人政権が白人の言葉であるアフリカーンス語での学校教育を黒人学生たちに強制するという決定を下したことだった。

それに反発したソウェトの2万人近くの黒人学生が集結しデモを起こし警察と衝突して、後に「ソウェト蜂起」と呼ばれる大暴動に発展した。

丸腰の学生たちに対し警察は催涙ガスや実弾を使った鎮圧を実行し、その犠牲者の一人となったのが12歳の少年ヘクター・ピーターソンだった。

彼の遺体が男性に抱えられ運ばれる写真が世界中に伝わり、アパルトヘイト政権に対する大きな国際的批判をもたらした。

流れていく映像でもなく、説明する文章でもなく、スチル写真は時に圧倒的な説得力を持つことがある。

このたった1枚の写真が、人の心を動かし、世界をも動かした。

そしてヘクターと176人の仲間が落とした命は、アパルトヘイト撤廃への大きな礎となったのだった。

学生時代、世界史か英語史の授業で「侵略した国がまずやることは、侵略された国の国力を落とし支配しやすくするために言語を奪うことだ」と聞いたことを思い出した。

日本だって危うかった。戦後、連合国最高司令官総司令部・GHQが漢字を取り上げローマ字表記にさせるという計画があったではないか。

しかもその先に英語公用語化をもくろんでいたという。

もし実現していたら、現存する国の中で世界最古の日本が培い繋げてきた伝統も文化も滅亡へと向かい、真の日本国の存在は過去のものになっていたのかもしれない。

ソウェトの学生たちは、白人支配の象徴だったアフリカーンス語を強制された未来がどんなに危ういものなのかを想像できたのだ。

現在、南アフリカの公用語がそれぞれの民族を尊重し11語も採用しているのは、ソウェト蜂起が背景の一つとしてあるのだろう。

ソウェトでは見かけなかったジャカランダの並木道に面したホテルに戻ってきた。

迎えてくれたスタッフに今日はどこへ行ったのか尋ねられたので、ソウェトにも足を伸ばしたと答えると、彼は「僕は生まれも育ちもソウェトで、仕事もそこから通っているんだよ」と話してくれた。

その表情がとても誇らしげだったのは、国を平和へと動かす原動力となった場所への敬意の表れなのかもしれない。

さあ、明日はいよいよ動物たちの待つボツワナへ出発だ。

出典:外務省 わかる!世界情勢、南アフリカ観光局、Africa madia online

必見のおすすめ映画

南アフリカにはアパルトヘイト撤廃後にも差別や格差が色濃く残っていた。マンデラ大統領は、ラグビーのワールドカップを通して国民の意識の改革を図るため、ラグビーチームの立て直しに挑む。

実話をもとにした感動のおすすめ映画!

とても勉強になります。必見!

【第6話に続く】

次回は

<南アフリカレインボー共和国>

- 「南ア北上500キロ」

- 「鳥の世界も男はつらいよ」

- 「大地のポップアート」

ワクワクの旅フォトエッセイ、お楽しみに!

スポンサーリンク