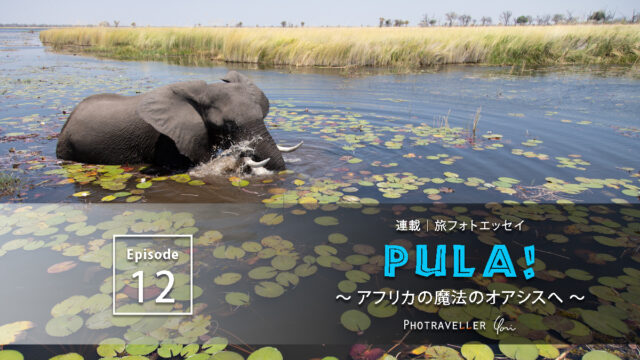

連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第4話

*南アフリカのアパルトヘイト時代の事実に触れ、心が沈み、でもある物が励ましてくれた。

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第1話はこちら】

”PULA”の奥深〜い驚きの意味は第7話でご紹介しています。

スポンサーリンク

Episode 4 <南アフリカレインボー共和国>

黒く重い歴史

サバンナに生きる動物たちに会う前に、今日は終日、南アフリカ共和国のアパルトヘイトとネルソン・マンデラ氏の偉業について触れる日に充てている。

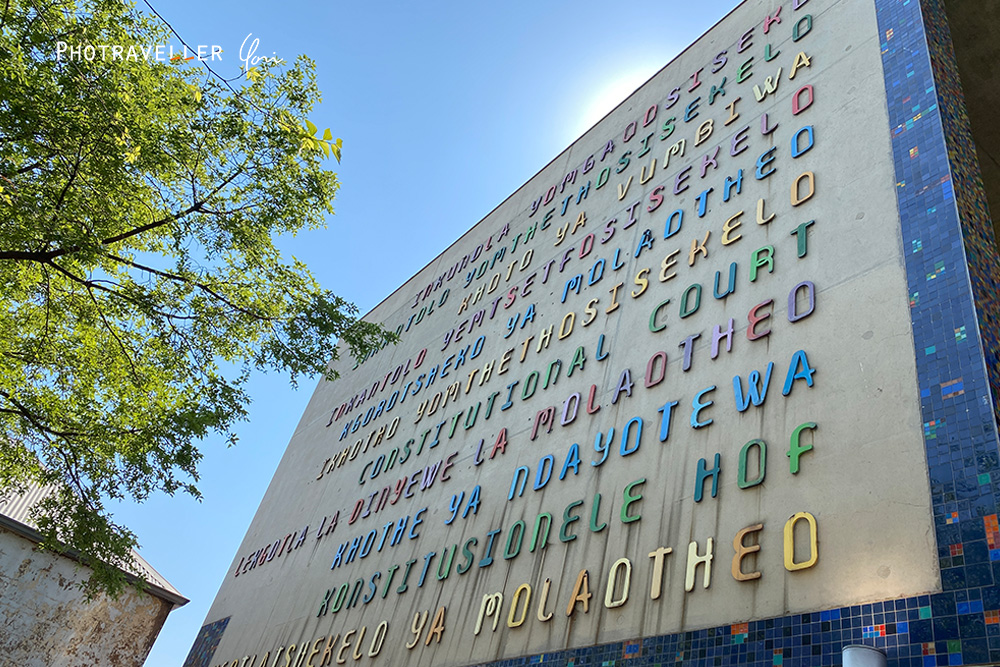

先ず我々は、南アフリカの憲法裁判所の本拠地であるコンスティチューション ヒルを訪ねた。

裁判所入口の壁一面に、さまざまな憲法裁判所を意味する言葉が色違いの文字で表示されていた。

数ある民族を尊重するため、南アフリカの公用語は英語を中心に11語も採用されており、壁の表示も全ての公用語が平等に使われている。

1994年、大統領に就任したマンデラ氏は多様な人種が融和した国を目指すと宣言し、それを「レインボーネーション・虹の国」という言葉で言い表した。

壁のカラフルな色文字はその虹の色が意識されているのではないだろうか。

壁面で11の民族が平和に共存していた。

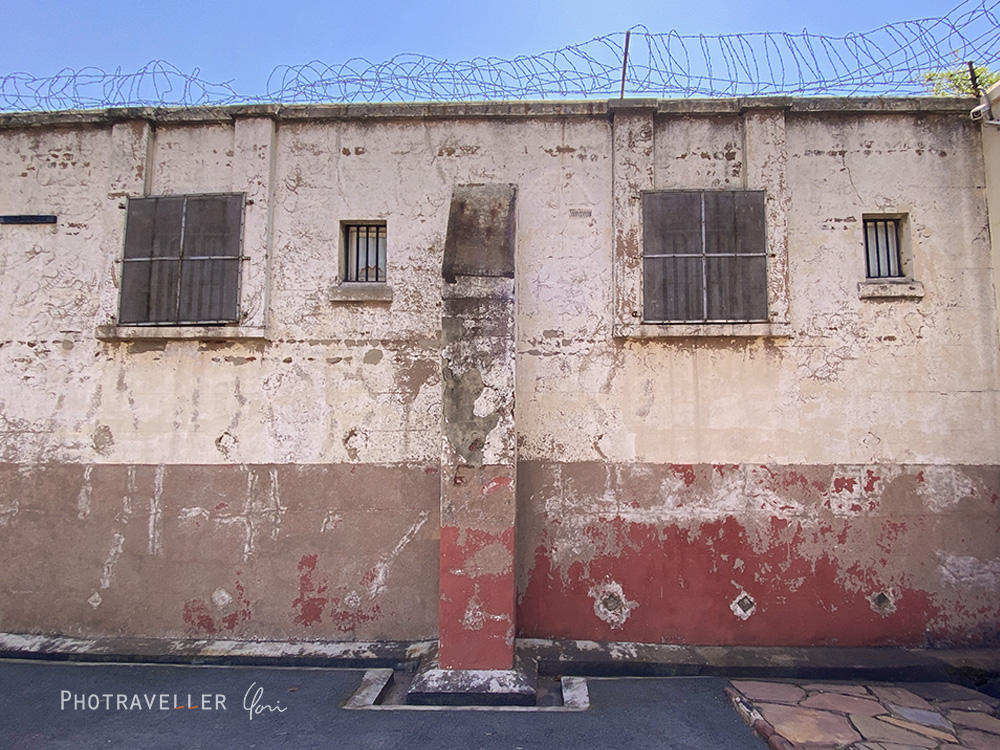

この裁判所に隣接する敷地は、長期に渡り軍事要塞や刑務所として利用されていた場所で、現在は当時の残虐行為の事実と、民主化への厳しい道のりを後世へ伝えるための博物館となっている。

この裁判所に隣接する敷地は、長期に渡り軍事要塞や刑務所として利用されていた場所で、現在は当時の残虐行為の事実と、民主化への厳しい道のりを後世へ伝えるための博物館となっている。

私は館内に表示されている解説パネルを一つひとつ追いながら見学していった。

アパルトヘイト時代、黒人は身分証の携帯が義務付けられており、それを怠っただけで刑務所に投獄された。

アパルトヘイト時代、黒人は身分証の携帯が義務付けられており、それを怠っただけで刑務所に投獄された。

ついさっきまで普通の生活をしていたその人を待っているのは、劣悪な生活環境と重労働。

刑務所内でも差別があり、例えば食事も白人、黄色人種、黒人とでは内容が違っていた。

黒人だけは塩やパンは与えられず、その代わりとして、とうもろこしや麦芽などをミックスした粉末を水に溶かしたフーザメンドラというものが与えられた。

生き延びるために、ましな食べ物を得るために、性行為も取引に使われたという。

立ち並ぶ独房

立ち並ぶ独房当局は刑務所の規則に違反した者に対し、独房監禁、鞭打ち、重労働、鉄足枷の装着などの罰を与えた。

鞭打ちは過酷な罰の一つで、見せしめのために他の囚人たちの前で行われた。

回数は罪によって異なり、先ほど触れた性的倒錯の場合は15回もの鞭打ちが実行された。

しかし、囚人たちにとって最も過酷な刑罰は独房に入れられることだったという。

2畳ほどの長細い真っ暗な部屋に1日23時間隔離され、与えられるのは米のとぎ汁だけ。

正式な規程では独房監禁は最長30日間とされていたが、中には1年以上それを強いられた者もいた、と解説されている。

刻まれたモーセの十戒?

独房正面

独房正面私はその独房の中に入り、囚人たちと同じように床に座ってみた。

何も無い硬い空間にぽつねんとしていると、分厚い壁が全方向から押し寄せて、体を押さえつけるように重くのしかかってきた。

理不尽な理由でここに放り込まれ、方向感覚も失われるような闇の中に1か月も閉じ込められた人々。

想像を絶するほどの孤独と苦痛と恐怖であったことだろう。

人との接触を制限された新型コロナウイルスによるロックダウンですら多くの人の心を蝕んだが、当然のことながらその比ではない。

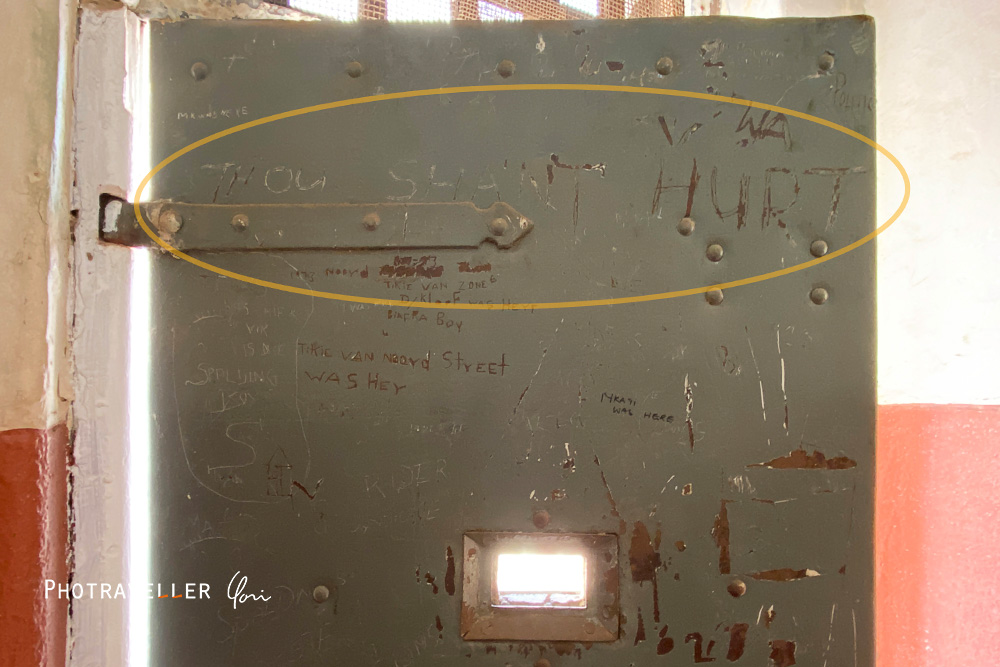

独房の扉を閉じてみると、鉄扉に手のひら半分ほどの小さな窓がついていることに気付いた。

中からは開けられない作りだ。

その小窓の周りには、囚人たちが削り刻み付けたと思われる文字が錆び付いている。

「ん? これって——」

THOU SHANT HURT 囚人が残した文字

THOU SHANT HURT 囚人が残した文字刻まれた中に「THOU SHAN’T HURT」と読める文字を見つけた。

モーセの十戒の一つとしてよく知られている言葉に「Thou Shalt Not Kill.(汝、殺す勿れ)」という戒律がある。

扉に刻まれているのは口語と文語の違いはあるものの、最後の1語を変えてあるだけで戒律と同じ文なのだ。

「汝、傷つけること勿れ」

閉じられた小窓から微かに漏れていたであろう外の光を希望に、失意の中この言葉を刻むことで心の救いを求めたのだろうか?

他の囚人を思いやっての願いだろうか?

真意はわからない。

しかし、呼吸をするのを忘れるほど、私の胸は締め付けられた。

+++

これらの刑罰は1980年代半ばまで続いたという。

1980年代といえば、日本はバブル景気に浮かれていた時代ではないか。

インターネット、携帯電話のサービスが始まったのもそのころだ。

就職活動にしても超売り手市場だから、就職しない選択をする人がいても、できない心配をする人はいなかった。

ボーナスも年に数回出た。

派遣社員は技能を持った専門職的な位置付けだったため時給も優遇されており、事務職系でも現在の2〜3倍は支払われた。

企業も個人も財テクや消費に走り、1枚の絵画に58億円(オークション手数料込の金額)という大金を消費する企業も現れた。

ボージョレー・ヌーヴォーのボトルを前に、本国フランスでの解禁日に合わせカウントダウンでお祭り騒ぎをし、ワンレン、ボディコンのオネーちゃんたちがお立ち台で朝まで踊る。

バブルな1980年代の日本はそんなはしゃいで浮かれた国だった。

しかし地球の反対側では、身分証を忘れただけの一般人が刑務所に投獄されていた。

青い空を、囚人たちはどんな気持ちで見ていたのだろうか。

青い空を、囚人たちはどんな気持ちで見ていたのだろうか。

希望の虹

心に刻んでおこうと、展示物を丁寧に見て回った。

1歩進むごとに、悲しみ、苦痛、恐怖、嫌悪、惨めさ、怒りなどの負の感情が私の心に一層ずつ積み重なっていく。

人間とはいかに愚かな存在よ。過ちから学ぶことはできないのだろうか?

2022年になっても人間の最たる愚行「戦争」が再び起ったではないか。

マンデラ氏は人間が人間らしさを保ち、個々の価値を尊重し、多様な人種が融和した世界を夢見た。

27年間という途方に暮れるほどの長い獄中生活を強いられたにも関わらず、瞳に力強い光を保ち続けアパルトヘイトを撤廃に導いた。

氏の精神の強さとその偉業に、改めて敬意を払わずにはいられない。

と同時に、暴力で物事を解決させようとする人間の行為がいまだ続いていることに、深い悲しみを覚える。

共存共栄に生きるサバンナの動物たちに馳せる想いが強くなるばかりだ。

床に輝く虹

床に輝く虹博物館出口近くの床に、窓からの光が屈折して偶然作り出した虹が輝いていた。

マンデラ氏の「虹の国」という言葉が頭に浮かんでくる。

その床の虹は「希望を持とうよ、それを信じようよ」と、やりきれない気持ちになった我々を明るく見送ってくれた。

午後は、アパルトヘイト時代に黒人専用居住区だったソウェトへ移動する。

そこには、ある意味「世界の中心」と言えるストリートがあるのだ。

【第5話に続く】

次回は、南アフリカ、ヨハネスブルグ郊外にある元黒人専用居住区ソウェトと、世界を動かしアパルトヘイトを撤廃に導いた一枚の写真のお話し。

<南アフリカレインボー共和国>

- ここが世界の中心なのだ

- 12歳の少年

- 必見のおすすめ映画

ワクワクの旅フォトエッセイ、次回もお楽しみに!

出典:Constitution Hill:解説パネル、外務省:わかる国際情勢、日本貿易振興機構JETRO:時事解説アフリカレポート

スポンサーリンク