連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第7話

*遂にタイトルに使われている「PULA」の意味が明らかに!そして日本人には馴染みが薄いアフリカの優等生・ボツワナ共和国はいかなる国かに迫ります。

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第一話はこちら】

スポンサーリンク

Episode 7 <ボツワナスーパードライ共和国>

兎にも角にもPULAなのだ!

両国の出入国管理局

両国の出入国管理局全行程およそ530kmのドライブを終え、ついに国境に到着した。

まず南アフリカの出入国管理の小さな建物で出国手続きを完了させ、次に目の前にあるボツワナ出入国管理の建物へトコトコ移動して入国手続きを済ませる。

日本もオーストラリアも海に囲まれているから隣国が地続きということが無い。

海を渡った後に入国手続きをするのが常だから、徒歩移動でできるなんてちょっと不思議な気分になった。

ま、ヨーロッパなどでは当たり前のことなのだけど。

ニックさんとはここでお別れ。

我々は今日から滞在するマシャトゥ・ゲームリザーブのサファリカーに乗り換え、ボツワナに突入する。

ボツワナの国獣 シマウマ

ボツワナの国獣 シマウマ「ツワナ人の国」という意味のボツワナ。

旅する西洋人にとても人気のある国だ。

過去にロンリープラネット(世界的に信頼と実績を誇る旅行ガイドブック)が発表した「2016年・旅行で訪れるべき国」ではボツワナが1位に選ばれている。

理由は「地球上で最もすばらしい野生動物の光景がある」から。

ちなみにこの年の第2位は日本だった。

ボツワナは日本人に馴染みが薄い。

それでもカラハリ砂漠、ブッシュマン、世界遺産オカバンゴ・デルタという言葉は聞いたことがあるのではないだろうか。

海の無い内陸国であるボツワナは、国土の70%がカラハリ砂漠に覆われているカラッカラに乾ききった国だ。

人間も動物も植物も当然のことながら、生命維持に水は必要不可欠。

毎晩なみなみとお湯を張った風呂にザブーンと浸かって「あぁ〜」と唸っている我々日本人には想像もつかないけれど、全てのボツワナの命は絶えず水を求める生活を強いられている。

このエッセイのタイトルに使っている「PULA (プラ)」とは、ツワナ語の「雨」という意味の言葉だ。

この国で一番大切なものは、兎にも角にも「PULA」なのだ。

「雨が降りますように」という祈りが込められたこの言葉は、雨が降った時の喜びが高じて「万歳」や「祝福」の意味でも使われるようになった。

雨が降ったら「プラ〜!ばんざーい!」

乾杯する時もみんなで「プラ〜!祝福あれ〜!」

そして、驚くことに通貨単位までもが PULA なのだ。

「お客様、お会計は1万円です」が

「お客様、お会計は1万祝福あれです」っていう感じ?

みんながお金を使うだけで、天から祝福が降ってくるようだ。

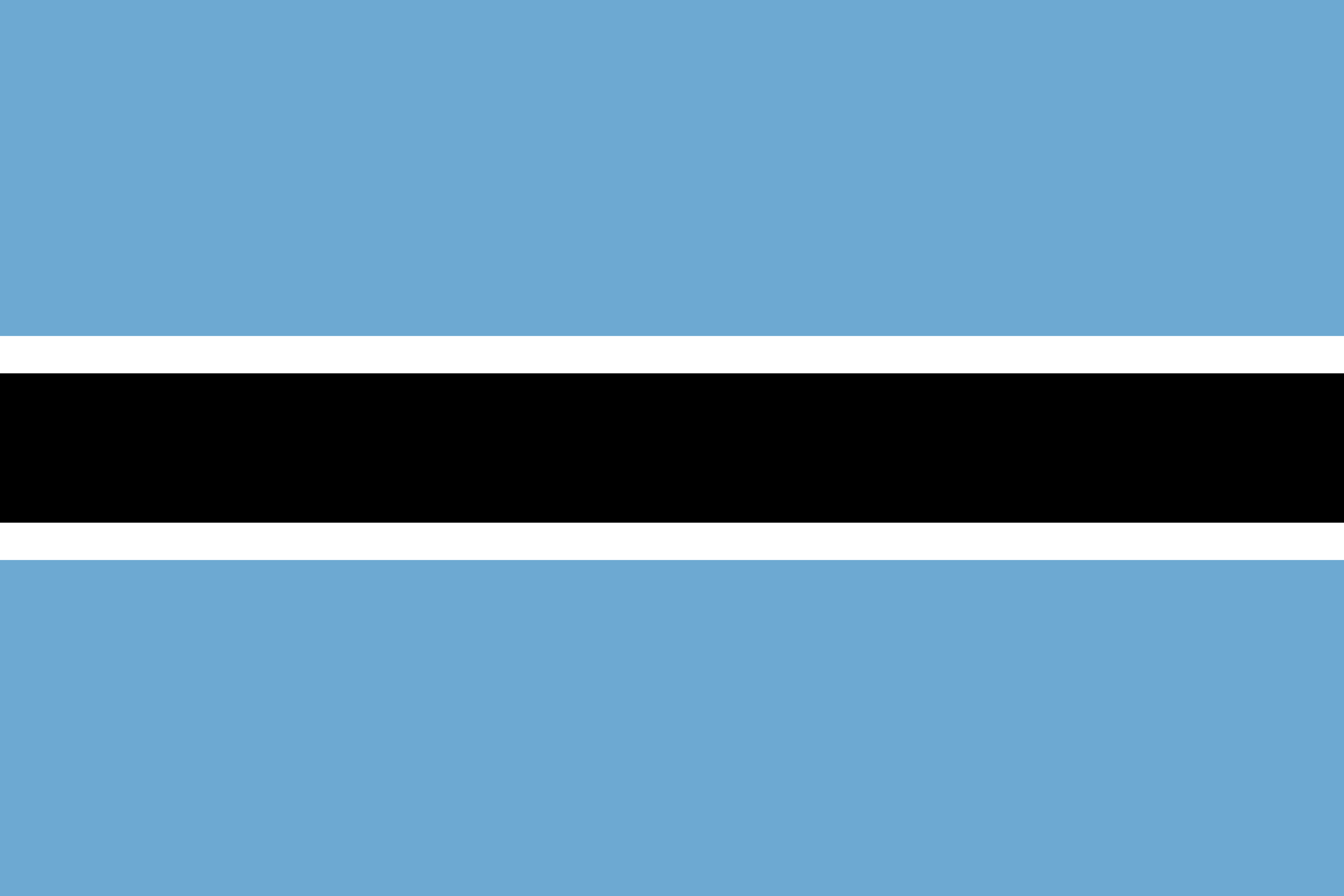

ボツワナ国旗

ボツワナ国旗国旗も国章も水への想いがたっぷり込められている。

まず国旗だが、水と空を表した水色をベースに黒の太い横線が真ん中に一本置かれ、その上下に細い白線が添えられている。

この横に伸びる白黒のラインは、多様な人種の融合と調和を意味し、加えて国獣であるシマウマをも表しているそう。

今回の旅の終わりだったが村を車で移動中、木の幹や学校の壁に子どもたちが描いたと思われる水色の国旗が車窓越しにいくつも目に飛び込んできた。

私は常々、老若男女国民の誰もが簡単に描けるという点で、日本の日の丸デザインは飛び抜けて優秀だと思っている。

白い紙に赤丸を描けばもうそれはニッポンだ。

シンプルでクリーンで力強いインパクトがあり、遠くから見ても一目瞭然すぐに判別できる。

なんてったって、国民食であるご飯と梅干しだけで表現できてしまうのがスゴい🇯🇵

ボツワナ国旗も子どもたちが上手に描けるなかなか優秀な国旗だった。

壁に描かれた水面を走るシマウマが、土埃舞う道沿いの景色のアクセントになっていた。

そして少年少女たちが抱く祖国への愛着心がほっこりと伝わってきた。

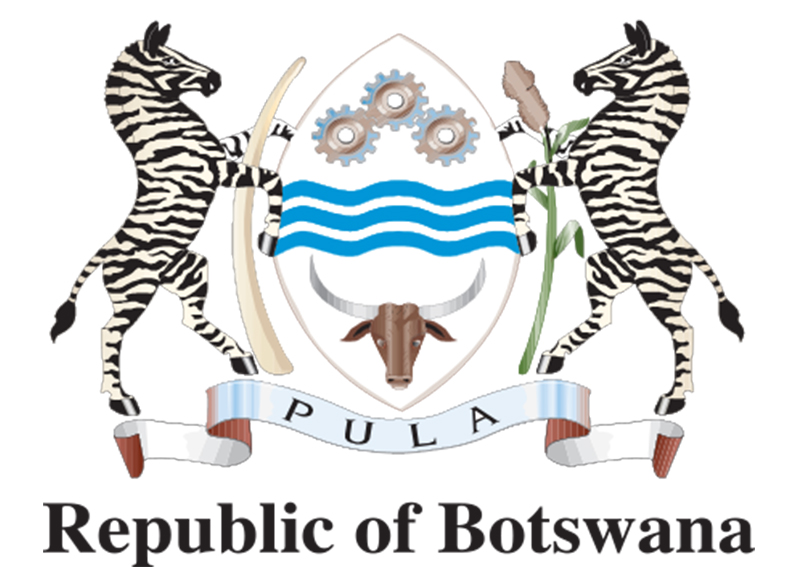

ボツワナ国章(出典:Government of Botswana)

ボツワナ国章(出典:Government of Botswana)次にボツワナの国章だが、盾とシマウマとリボンで構成されたデザインだ。

中央に配された盾には波打つ3本の青い川が描かれている。

普通に考えるなら「川」というエレメントは水の豊富さを表現したい場合に使いそうだが、意味は全く逆で、常に不足している「水への想い」を表しているのだそう。

その青い川の上に置かれた三つの歯車は産業、下に置かれた牛の頭はボツワナ経済における畜産業の重要性を表現しており、その盾を立ち上がった2頭のシマウマが左右から支えている。

一頭が象牙を抱え動物相を、もう一方のシマウマが穂をつけたソルガムを抱えて農業を表しているという。

そしてその盾とシマウマを下から受けるように水色のリボンが配されているのだが、ここでも「PULA」の一語が標語として添えられ「雨が降りますように」と祈りが込められている。

どこまでも乾ききった砂漠の国、それがボツワナ共和国なのだ。

知れば知るほどボツワナ愛が膨らんでしまうのよ

水には恵まれていないが、神様はそれに代わるものをボツワナに与えてくれた。

初代大統領に就任したセレツェ・カーマ氏はその「恵み」を発見し、奪おうとする白人諸国から争いではなく「平和的な策」でそれを守りきった。

実話を元にした映画 “A United Kingdom” を観ると、カーマ氏の国民や家族への深い愛情と、世界最速で極貧国からアフリカの優等生と呼ばれる国へと成長させた背景がよく理解できるので、見る機会があれば是非!

彼の人生、脚色などしなくてもドラマティックな映画そのものだ。

イギリス統治時代のベチュアナランドに、カーマ氏は有力部族の第1王子として生まれた。

「王子様は留学したオックスフォード大学でイギリス人女性と出会い、恋に落ち、愛を育み結ばれました。めでたしめでたし」と、これだけならハッピーエンドのおとぎ話のようだが、この黒人王子と白人女性の結婚は、イギリスと部族の双方から猛反対されてしまう。

アパルトヘイト政策が続いている隣国南アフリカにとっても不愉快な話だ。

彼の結婚と王位継承には多方面からの目論見が絡み合っていた。

結婚をした二人は部族の説得を続けながらベチュアナランドで暮らし始めたが、ある時イギリスから夫人の一時帰国の機会を兼ねて二人の訪問を歓迎するという招待状が舞い込んだ。

罠とは気付きながらも招きに応じて一人イギリスに渡ったカーマ氏は、他国の圧力もありイギリスに閉じ込められてしまう。

帰国の条件は王位放棄。

彼はいくつもの策を講じてみるものの問題は解決せず、苦渋の決断をし妻の待つ母国へ戻った。

しかし皮肉にも、王位を放棄したことが結果的に独立国への第1歩となる。

帰国後カーマ氏は民主党を立ち上げ、イギリスに依存・搾取される植民地支配からの解放を目指した。1965年の議会選挙で民主党が圧勝。

1966年にボツワナは独立を果たし、カーマ氏は初代大統領に就任した。

これは大昔に起きた話ではない。

日本の総人口が1億を突破し、ビートルズが初来日し、カローラが発売開始された年の話だ。

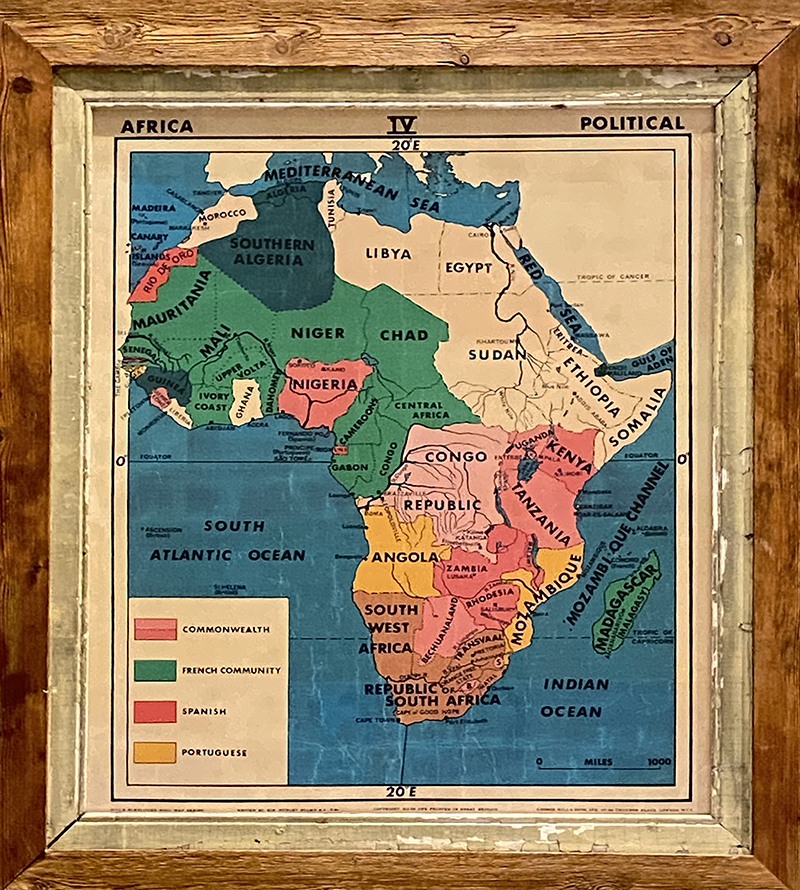

南アのホテルで見たアフリカ植民地マップ

南アのホテルで見たアフリカ植民地マップそのほんの2年前の南アフリカでは、反アパルトヘイト運動に身を投じたマンデラ氏が逮捕・投獄されている。

当時の南部アフリカ大陸には何か強烈なエネルギーが渦巻いていたのだろうか?

その渦巻の中心に、天は融和と平和を目指す「巨大な闘士」たちを送り込んだのではないだろうか?

そう思えてならないのだ。

神懸かったタイミング

朝を迎えたボツワナのサバンナ

朝を迎えたボツワナのサバンナ元来、国土の70%が砂漠のボツワナには国を支えられるような力のある産業は無く、人々は主に牛の放牧で生計を立て、ヨーロッパへの牛肉輸出に依存する貧しい国だった。

しかし天は見放してはおらず、巨大な闘士を讃えるかのようなタイミングで巨大な「恵み」をボツワナに与えたのだ。

その「恵み」とは世界最大級のダイヤモンド鉱山だ。

発見されたのはカーマ氏が大統領就任したすぐ翌年のことだった。

大統領、持ってます!

ダイヤモンドによる利益を国民のために最大限活用させるべく、カーマ氏は政府と外国企業が手を組むという前例の無い仕組みに挑戦した。

これが凄い。

かの有名な南アフリカのデビアス社はダイヤモンドの採掘から流通に至る事業を世界中に展開するマンモス企業だ。

カーマ氏はこのデビアス社とボツワナ政府で合弁会社Debswanaを設立し、利益のおよそ80%を配当金や税金などを介してボツワナ政府の財源にし国民に還元する、という仕組みを作った。

この試みが大成功を収め、彼はその財源を使いインフラ、教育、住宅など、国全体を整えていった。

その成果は、例えば教育水準の目安になる識字率を見てみると、アフリカ大陸や中東の国の中にはわずか20%台という国や、女子識字率が男子の半分にとどまっている国がいくつもある。

15〜24歳の女性に絞った場合、世界平均は85%だが、ボツワナは96%を超えている。(ユニセフ世界子供白書 2017)

これは教育環境の充実と女性の教育差別がされていないことの現れだと考えられる。

また、ボツワナは性差別に対しても柔軟な意識を持っており、2019年にアフリカ大陸で初めて同性婚が合法となっている。

LGBTQ先進国という印象が強いオーストラリアですら合法になったのは2017年の終わり。そのたった1年半後のことだ。

初代大統領は異人種間の結婚を成し遂げた人。

個人の尊厳を尊重する意識が現在にも受け継がれていた。

マルディグラとはLGBTQIAの祭典のこと。私の住むシドニーでも毎年開催され世界中から2万人以上の人が集まる。(撮影地:シドニー)

マルディグラとはLGBTQIAの祭典のこと。私の住むシドニーでも毎年開催され世界中から2万人以上の人が集まる。(撮影地:シドニー)+++

国がゆとりを持ち落ち着いていると、国民に反映するのだろうか。

ボツワナの人々は穏やかで真っ直ぐで、ちょっとシャイで、世間擦れしていない人々ばかりだ。

我々のような旅行者を見かけると、大人も子どもも笑顔で大きく手を振ってくれる。

この国を訪れたのはコロナ禍の余韻が残る2022年9月だったが、オーストラリアでも南アフリカでもマスクを着けている人はほとんどいなくなっていた。

しかし立ち寄ったボツワナの地方都市では、ほぼ全員がきちんとマスクを着用していたので驚いてしまった。

政策の違いもあるだろうが、そんなところにも国民性は現れるのかもしれない。

【第8話に続く】

次回はついにサファリに突入!

<ボツワナスーパードライ共和国>

- でっかいウンコだイエーイ!な初サファリ

- 本物の国鳥は私なのよ

- 満月のチーター

- 豊島園のアフリカ館ノスタルジー

ワクワクの旅フォトエッセイ、お楽しみに!

出典:Government of Botswana, Embassy of Botswana, Britannica Mirai port De Beers Group company news

スポンサーリンク