連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第23話

*初めて口にするボツワナ料理。そのお味はいかに?そしていよいよサファリ最終日を迎えた。伸びやかに生きる野生動物たちと過ごしていたら、ふと動物園の囲いの中で生活をする生き物たちの姿が頭に浮かんできた。

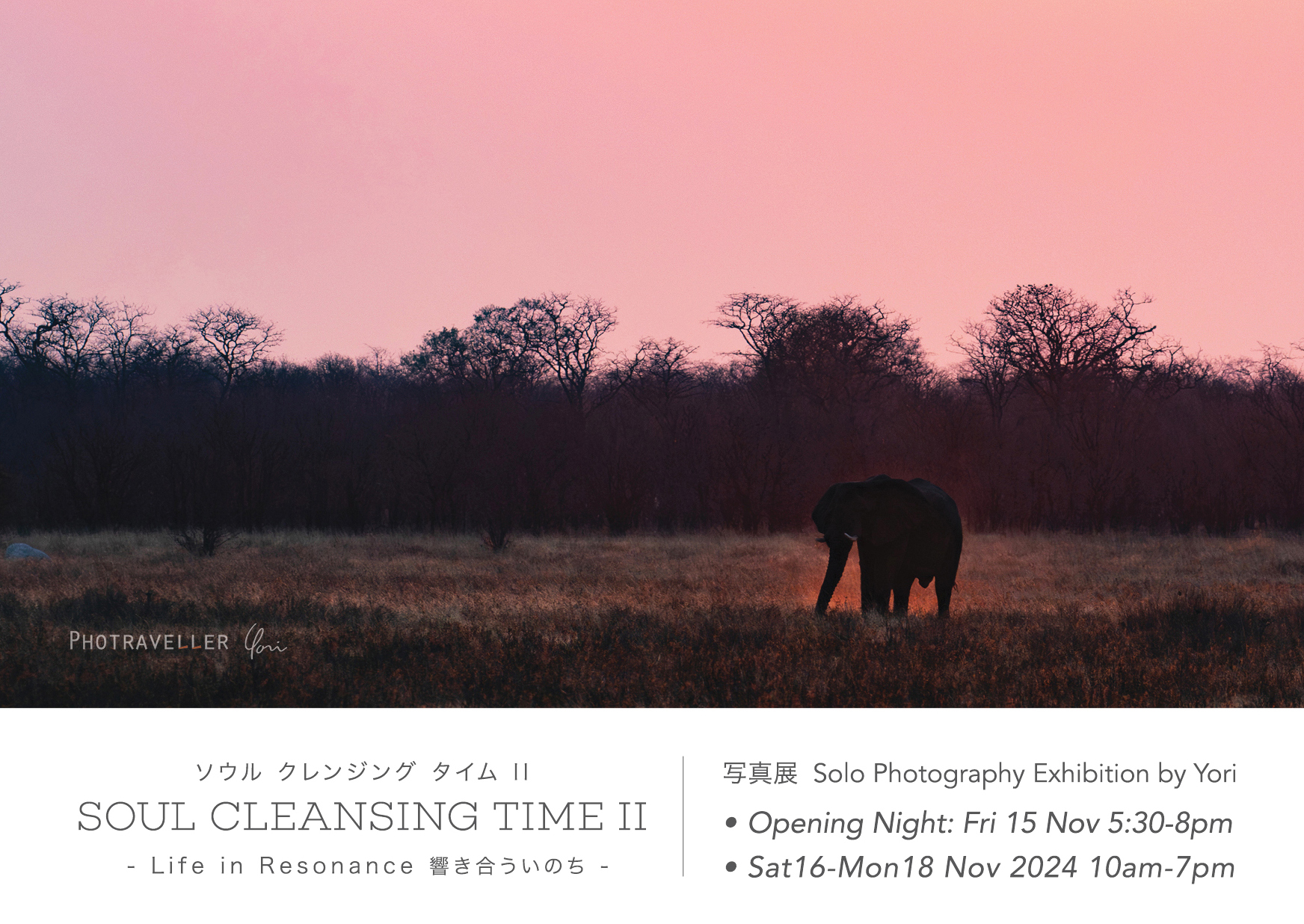

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第1話はこちら】

”PULA”の奥深〜い驚きの意味は第7話でご紹介しています。

スポンサーリンク

Episode 23

ボツワナ式おふくろの味

真ん中の茶色がセスワ、右の白いのがパップ

真ん中の茶色がセスワ、右の白いのがパップ焚き火料理人ムーサが、ディナーにボツワナの伝統料理を作ってくれた。

セスワという料理で、水と塩だけで牛肉を長時間煮込み棒で叩いてほぐしたもの。

とにかくシンプルさに徹しており、加えたとしても胡椒や月桂樹までだとか。

肉はとても柔らかくて、シンプルな料理法にも関わらずコクと深みがある。

叩くことで味が引き出されるのだろうか。

冠婚葬祭の席には必ず振る舞われる料理なのだそう。

このセスワにボツワナの主食の一つである白いパップと野菜が添えられていた。

パップは白トウモロコシ粉を炊いて練ったもので、特に風味は無くモチモチして滑らかな食感。

どんな料理とでも合う感じ。

他にもボホベという主食もあるそうだが、こちらはモロコシとかヒエと呼ばれるソルガム粉が使われているので少し色と風味があり、ポリッジにしたり、食用メロンなどを加えて調理したり、発酵させて食べることもあるそう。

ボツワナ国章(出典:Government of Botswana)

ボツワナ国章(出典:Government of Botswana)第7話でボツワナの国章について触れたが、右側のシマウマが支えている植物がソルガムだ。

農業を象徴するだけでなく国民の食生活も支えているのだった。

グルテンフリーで栄養価も高いため、最近ではスーパーフードとして注目されている。

セスワもパップもとてもシンプルな料理なので味も想像する位置から外れておらず、どこか懐かしさをも感じながら美味しく頂いた。

そもそも畜産・酪農をアフリカに持ち込んだのはヨーロッパ人だから、牛肉料理のセスワが伝統料理だと言っても比較的新しいものなのではないだろうか。

ムーサの使った Traditional food という言葉に引っ張られたが、National dish「国民食」や「おふくろの味」と理解する方がふさわしいかも知れない。

ボツワナ伝統料理を掘り下げるとなると、今でも常用食として好まれ食されている蛾の幼虫「モパネワーム」の芋虫料理を食べる必要があるだろうが、昆虫食となるとかなりハードルが高くなってくる。

幸いにも、ムーサのキッチンに虫系食材は用意されておらず安心したが、絶対食べなければならない状況なら、ぶにゅっとした芋虫系よりカリッとしたコオロギ系の方が頑張れそうな気がする。

食糧危機対策の未来食としてコオロギパウダーを使った製品が注目されており試してみたいと思っているが、正直なところ抵抗感は否めない。

と言いながらも、オーストラリア北端のカカドゥで「グリーンアンツ」という綺麗な緑色のアリを食べたことがあるんだゼ。

ガイドがグリーンアンツの説明をしながら、地面を歩くそれをちょいっと摘んで口に入れた。

いたずらっ子の目をしながら

「ビックリするから君も食ってみろ」

という。

好奇心が勝ってあまり抵抗なく食べてしまったが、驚くなかれ、口の中には酸味とレモンやライムのような柑橘系の香りが広がったのだ。

予想外の風味に驚き、再確認せねばともう1匹食べた。

やっぱり同じ爽やかレモンライム味!

目が2倍に見開くほどのビックリ食体験だった。

このグリーンアンツは栄養価も高く、高タンパク、高ビタミンCで、他にも多くのビタミンやミネラルを含んでおり、先住民アボリジニ人たちは食べるだけでなく薬にもしてきたという。

アリと幼虫で作ったレモンライム風味の飲み薬は風邪の諸症状を和らげる薬になるのだそう。

未来食にグリーンアンツパウダーも開発されたら、私でも生き延びることができそうだ。

キャンプ場の暗がりに、掌サイズの小さなアフリカコノハズク (African scops owl) が現れた。

キャンプ場の暗がりに、掌サイズの小さなアフリカコノハズク (African scops owl) が現れた。

木の擬態が得意なだけあって、羽の色や模様が幹の質感にそっくり。

耳房が立っていないので警戒はしていないようだ。

夜行性だから君もこれからディナータイムだね。

そういえばコノハズクの主食って昆虫だった。

食糧危機対策が万全で羨ましいゾ。

ギフトなサファリ最終日

本来なら、この日は日本帰国組が入国時に必要なコロナPCR検査をマウンで受ける日に充てられていた。

しかし天の計らいなのか、その規制が旅行出発日に緩和され検査不要となり、ギフトのようなこの1日をサファリ最終日として過ごせることになったのだ。

今日という日は我々にどんなドラマを見せ、何を感じさせてくれるのだろう。

五感を研ぎ澄ませて全ての瞬間を脳裏に焼き付けたい。

サバンナに向かうと10頭ほどのキリンたちがのんびりと木の葉を食んでおり、その中の1頭の母キリンが授乳を始めた。

我々の乗るサファリカーを危険物として見ていないということだろう。

貴重なシーンなだけに有り難い。

キリンはいつでも危険を回避できるよう立ったままの姿勢で乳を与える。

四つある乳首は後足の付け根あたりに位置するので、子どもにとってはかなり奥深くて口が届きにくい。

そのためこの母キリンは大きく首を曲げ、頭でその子のお尻を優しく押して、乳首に届くよう促してあげていた。

お腹がいっぱいになった子どもは一番安心できる母のお腹の下から顔を覗かせて「だいまんぞくぅ」な表情をこちらに送ってくれた。

ツノ先のフサフサ黒毛が可愛らしい。

緑の草が勢いよく生えた水辺では、シマウマの群れがキラキラ光るしぶきを跳ね上げながら移動していた。

白黒ラインが重なり、連なり、景色のアクセントになっている。

立ち止まったシマウマを観察していると、前足の内側に楕円形の黒いものが見えた。

あれって、もしかすると、あれかな?

以前「あれ」に似た黒いものについて教えてもらったことがある。

それは乗馬の練習の後に裏掘りをしている時だった。

裏掘りとは蹄の裏に詰まった泥などを掘り出す手入れのことで、馬に足を上げてもらい、片手で蹄を受けながらもう片方の手で道具を使って汚れを落とすというちょっと緊張を伴う作業だ。

屈んだ姿勢で行うので馬の足元周辺が観察しやすい。

手を休めた時、足の内側の関節の少し上に、毛の生えていない黒く硬くなったコブのようなものを見つけた。

怪我の跡なのかと先生に尋ねると、

「それは『夜目』と呼ばれるもので、諸説あるが親指が退化した痕跡だと考えられている」

と説明を受けた。

夜目の学名は附蝉(ふぜん)といい、セミがとまっているように見えるためその名がつけられたとか。

確かに形も大きさもセミに近い。

人間の指紋のように同じものが無いので個体鑑別に使うこともあるのだそう。

西洋諸国では「栗」という意味の言葉を使うことが多いようだが、日本と同じく「夜の目」とも表現されている。

馬は暗視能力が優れており夜でも障害物を上手に避けて歩くことから、「足元にも目があるのではないか? この黒いものが目の代わりになっているのではないか?」と考える人が多かったようで、夜の目と呼ばれるようになったらしい。

同じように感じた人が世界中にいたということだ。

その夜目がシマウマにもあったので、なんだか嬉しくなってしまったのだよ。

インパラにもクードゥにも夜目は無い。

やっぱりシマウマは馬だった。

カテンボが

「シマウマの健康状態はたてがみで見分けるんだ。健康ならピンと立っている。オカバンゴのシマウマはみんな健康だ」

と嬉しそうに教えてくれた。

こんな大自然の中で、伸びやかに生きる野生動物たちの営みに触れるという経験の後、囲いの中で生活する動物園の生き物たちの姿をどう感じるようになるのだろう。

健康管理され手厚く世話をされ、捕食者や密猟者から狙われる危険も無いが……。

いや、動物園にも危険が潜んでいる。

ソーシャルメディアに投稿されている写真を見ている時に気付いたことがあった。

その危険とは、動物たちが与えられている「おもちゃ」だ。

バケツ、ポリタンク、ボールなど、そのほとんどがプラスチック製。

ピンクや青や黄色のド派手なおもちゃをかじって壊して遊んでいる動物の写真がたくさん投稿されている。

どの写真も、おもちゃで遊ぶ動物たちが可愛いという理由で投稿されているのだが、壊したバケツの小さな破片をくわえている白熊を見たときにはゾッとした。

どうして自然素材のおもちゃを与えないのだろう。

プラスチック破片を飲み込むといった事故は起きていないのだろうか?

世界中でプラスチック問題が取り沙汰され対策が始まっているというのに残念でならない。

動物園は情操教育の場でもあるのだから、未来を背負う子どもたちの価値観を養うためにも、動物たちのためにも、プラ製品を与えるのはやめるべきではないだろうか。

家で暮らすペットたちにも言えることだ。

自然素材を選択する人が増えてほしいと願ってやまない。

【第24話に続く】

<世界遺産へ Let’s オカバン Go!>

- アフリカの手に掴まえられたい

- リカオン式、空気読めよ的な民主主義

ワクワクの旅フォトエッセイ、次回もお楽しみに!

参考資料:JRA 競馬用語辞典、BBC Wildlife Magazine

スポンサーリンク