連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第22話

*悲しい知らせが入った。現実を突き付けられ、命の重みが心に刻まれていく。そして密猟問題。人間のエゴに翻弄される動物たちだが、種を越えて共に生きる姿を見せてくれた。

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

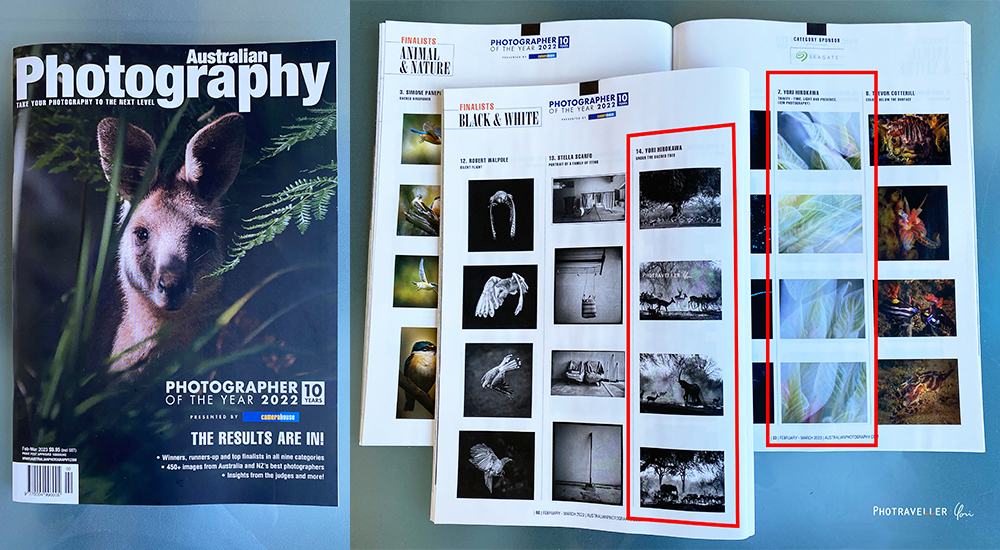

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第1話はこちら】

”PULA”の奥深〜い驚きの意味は第7話でご紹介しています。

スポンサーリンク

Episode 22

命を繋ぐ鎖の行方

ムファサ王が死んだ。

早朝、王の様子を見に向かう途中でカテンボのガイド仲間から連絡が入った。

明け方に王がハイエナに殺されたというのだ。

その現場を実際に見た者はいないそうだが、暗がりから聞こえてくる戦いの唸り声の数から、少なくとも5頭以上のハイエナに襲われたようだったという。

我々もあの水辺に到着し辺りを見渡したが、もうムファサ王の姿は影も形も無い。

少し離れた木に止まる数羽のハゲワシを見たカテンボが、あの辺りで命が尽きたのかもしれないと言った。

群れたハイエナを倒せる力が彼には残っていなかったのだろう。

ムファサ王は他者の体の一部となり、命を繋ぐ鎖になったのだと理解しようとするものの、木陰で静かに傷を癒していた姿が脳裏をかすめ、胸の辺りが締め付けられた。

彼はこの世から去ってしまった。

昨日のパンテール嬢がリカオンに追い詰められるシーンもよみがえり、一つひとつの命の重みが心に刻まれていく。

ムファサ王に花を手向けよう。

ムファサ王に花を手向けよう。命について考えていたら、ふとモレミ動物保護地区に入るサウスゲートで見たライフルを抱えるレンジャーたちの写真を思い出した。

カテンボに

「あの銃は人間が野生動物に襲われた時に使われるの物なの?」

と尋ねると、想像すらしなかった答えが返ってきたのだ。

それは絶滅しゆく動物たちを守るレンジャーが、密猟者から自分たちの身を守るために装備している銃なのだという。

「密猟はアフリカ全体の問題だ。コロナのロックダウンで動物保護区から観光客やその車がいなくなったことで、密猟者は行動がしやすくなり被害が増えてしまったんだ」

と話してくれた。

絶滅危惧種の中で最も絶滅に近いとされる「近絶滅種」に指定されているサイの密猟に関して言えば、密猟者は「ツノ」の部分を採取するためだけにサイの命を奪っている。

「犀角」と呼ばれる漢方薬に使われたり、ステータスシンボルの置物としてアジアの国々で需要があり、国際犯罪シンジケートなどを通して高額で取引されているのだという。

CITES(絶滅危惧種国際取引条約)やアメリカ国営放送VOAは、ボツワナでは2023年からさかのぼる5年の間に、密猟でサイの総数の3分の1が失われたと報告している。

対策の一つとして、密猟者からサイが命を狙われないよう「除角」を行っているが、残った根本部分だけでも彼らには依然として価値があるため、大きな効果は上がっていないという。

長いツノを持つサイが密猟され続けた結果、その遺伝子が受け継がれなくなり、時代とともにサイのツノは短くなっているのだそう。

人間の身勝手な行動のしわ寄せを受けるのはいつも生物界だ。

ボツワナでは、レンジャー、NPO団体、軍隊を配備し空中と地上でのパトロールを強化するものの、事態は好転するどころか密猟者との銃撃戦で双方の人間の命が落とされる事件まで起きてしまった。

ツノのためだけに殺されるという地獄。

2022年時点でボツワナにはシロサイ285頭、クロサイは23頭しかいない。

繋がってきた命の鎖は切れてしまうのだろうか。

1980年に日本はワシントン条約(野生動植物の国際取引の規制)に加盟し、それ以降は象牙同様にサイのツノは輸入禁止されている。

だからと言って、サイを絶滅に追い込んでいるのは日本以外のアジアの富裕層だからと他人事で片付けてはいけない。

信じられないことに、成分に犀角が含有されている漢方薬が今現在でも日本国内で通信販売されているのだ。

売る方も買う方も、そこに罪の意識は無いのだろうか?

サイのツノは私たちの爪と同じケラチンが主成分だから科学的薬効はないと言われている。

古来からの文化を継承するという側面はあるかもしれないが、近絶滅種の命を奪うほどの必要があるのだろうか?

緩すぎる条約や販売規制に対し疑問や不信が生まれてくる。

2022年6月には、静岡県の日本平動物園で展示されていたサイのツノが盗まれるという事件が発生しており、園長は6,000万円を超える価値があるため販売目的の盗難だろうと推測していた。

同様の事件はヨーロッパの動物園でも発生しているという。

これはアフリカだけではなく地球全体の問題だ。

末端の密猟者だって貧困に喘いでなければ手を染めることはなかったかもしれない。

効果不明の薬やステータスシンボルのためだけに希少な命を巻き込んでいく一部の人間の醜い身勝手さに、やり場の無い憤りと落胆が体の中に渦巻いてくる。

境界の無いマルーラ酒場

カバ電車満員御礼、今日も元気に出発進行!

皮膚の掃除をしてくれるウシツツキたちを何羽も背中に乗せて、カバがゆっくりと沼の中を進んでいる。

種を超えて触れ合う姿は、いつでも心をほっこりさせてくれる。

20話で、私はファインダーの中で自分と被写体が繋がる感覚を楽しんでいると触れたが、被写体が何であれ、その時、精神的距離は溶けて無くなり同調していく。

これは「境界を超えて共に生きる」という世界観に惹きつけられるが故に導かれた感覚なのかもしれない。

一緒にあそぼうよ〜!

一緒にあそぼうよ〜!子どものころに映画館で観た『ビューティフル・ピープル/ゆかいな仲間』(Uys, 1974) の中に種を超えた動物たちの姿が抜群におもしろいシーンがある。

この映画はカラハリ砂漠の隣、ナミブ砂漠の大自然の中で生きる動物たちの姿を、クラシック音楽のリズムに乗せてコミカルに描いている作品だ。

動物たちは真剣なのに笑っちゃってゴメンだけど、地面に落ちたマルーラの果実を食べに集まった彼らの姿は笑わずにはいられないよ、ほぼほぼ夜の新宿歓楽街なんだから。

マルーラという木の果実は熟すとアルコールが生じるため、動物たちを簡単に虜にしてしまう甘ーくキケンな果実なのだ。

動物たちはその美味しさに我を忘れてむさぼり食い、結果、完全なる酔っぱらいと化してしまう。

足取りはおぼつかず、よろめいてはひっくり返り、立ち上がってはつんのめり、ゾウに至っては酔い潰れて地面に突っ伏しているのにまだ足りないのか、鼻だけを伸ばしてマルーラの実を摘んでは口に運び続けるというありさま。

ゾウ、キリン、イボイノシシ、バブーン、ダチョーなどなどマルーラ酒場でみーんな仲良く酔っぱらい、まともに自分の巣へ帰れないままに夜が明ける。

酔っぱらいたちの「境界の無い世界」も幸せそうでなかなか良い。

彼らは酔いつぶれているだけでなく、さりげなく仕事もこなす。

動物たちの体内に入ったマルーラの種は広範囲に運ばれ、糞に混じって落とされ、そこに根を張る。

年月が経てばマルーラ酒場を中心に延びる酔っぱらい街道が広がってゆくのだろう。

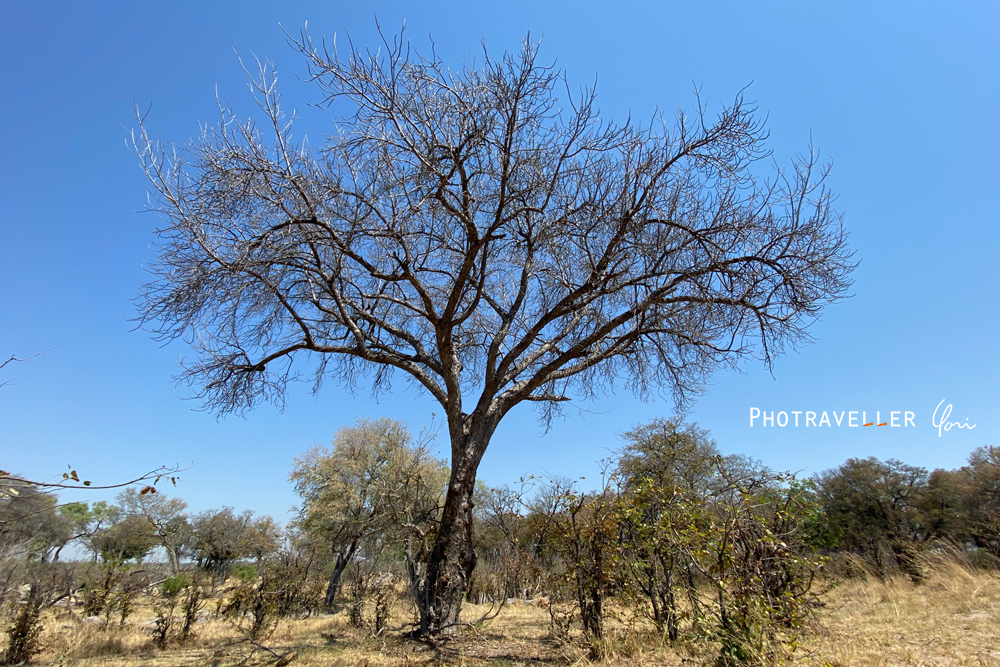

そんな夜の歓楽街的泥酔動物たちの姿が記憶にあったし、ボツワナの国樹でもあるそのマルーラの木をぜひ拝んでおきたいと思いカテンボにリクエストをすると

「今の時期は葉も実も付いてないよ」

と言いながら案内してくれた。

確かにマルーラは裸ん坊だった。

果実がなるのは真夏の12月から3月というから、マルーラ酒場は夏季限定営業のビアガーデンみたいなものだ。

まだどこにも酔っぱらいたちはいない。

+++

ワーナーの公式 YouTube で、映画 "Animals are beautiful people"『ビューティフル・ピープル/ゆかいな仲間』の動物酔っ払いシーンが投稿されているのを発見したので是非ご覧あれ!

種を超えて共に生きる酔っ払いたちの姿。

マルーラ酒場の実態がこれだ!

+++

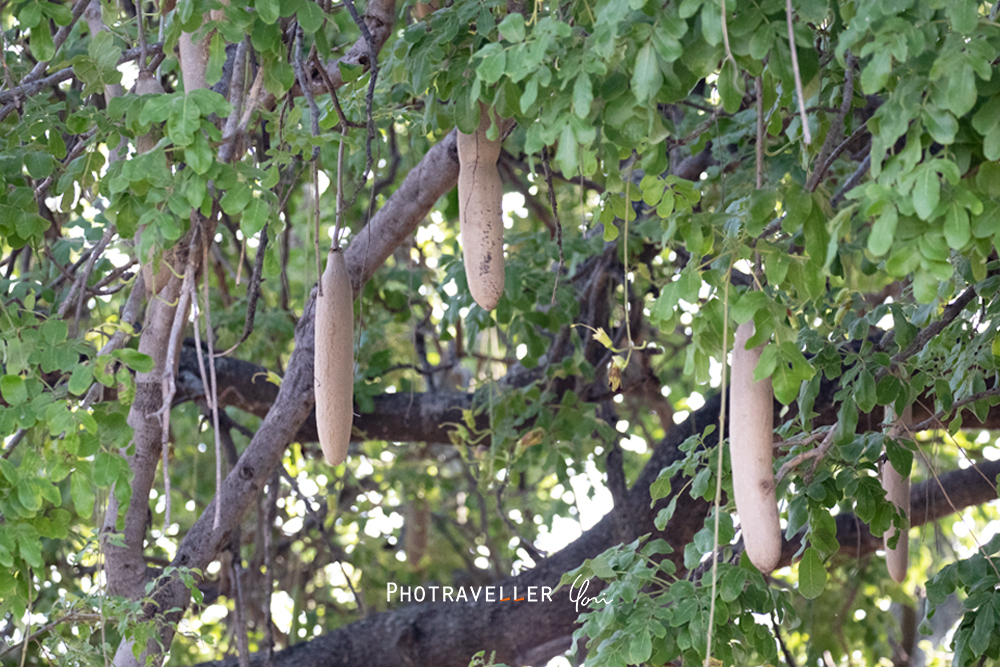

アフリカにはアルコールをふるまう木だけではなく、ソーセージを実らせる木もあるのだ。

その名もソーセージノキ(Sausage tree)。

その実は色といい形といいソーセージそのものだけど、人間の食用には向かない。

その代わり樹皮を粉砕して皮膚病の薬にしたり、花は煮出して染料に使われていたそう。

また、デルタ地帯のオカバンゴではモロコ(Moroko)と呼ばれる伝統的な手漕ぎの丸木舟が作られるが、それもソーセージノキが使われている。

果実はゾウ、キリン、カバが、そして蜜の残る地面に落ちた花はインパラやバブーンが好んで食べるそうで、多方面に渡り大変貢献度の高い木なのであった。

手のひらよりも大きな花が咲くのは夜なので、夜行性のコウモリが主に受粉の役目を担っている。

手のひらよりも大きな花が咲くのは夜なので、夜行性のコウモリが主に受粉の役目を担っている。

キャンプ場にも10メートル以上に育ったソーセージノキが立ち、ワインレッドの花を咲かせていた。

こんなに存在感があるのに、はかなくも一晩で落ちてしまい昼間の暑さでしおれていく。

朝を迎えた木の周りは、新しい赤い水玉模様で飾られていた。

【第23話に続く】

<世界遺産へ Let’s オカバン Go!>

- ボツワナ式おふくろの味

- ギフトなサファリ最終日

ワクワクの旅フォトエッセイ、次回もお楽しみに!

参考資料:Voice of America、Convention on International Trade in Endangered Species(CITES)、SAVE THE RHINO、Global Geneva、読売新聞オンライン、Wikipedia、Siyabona Africa、American botanical council , Animals Are Beautiful People, directed by Jamie Uys (Warner Bros. Pictures, 1974)

スポンサーリンク