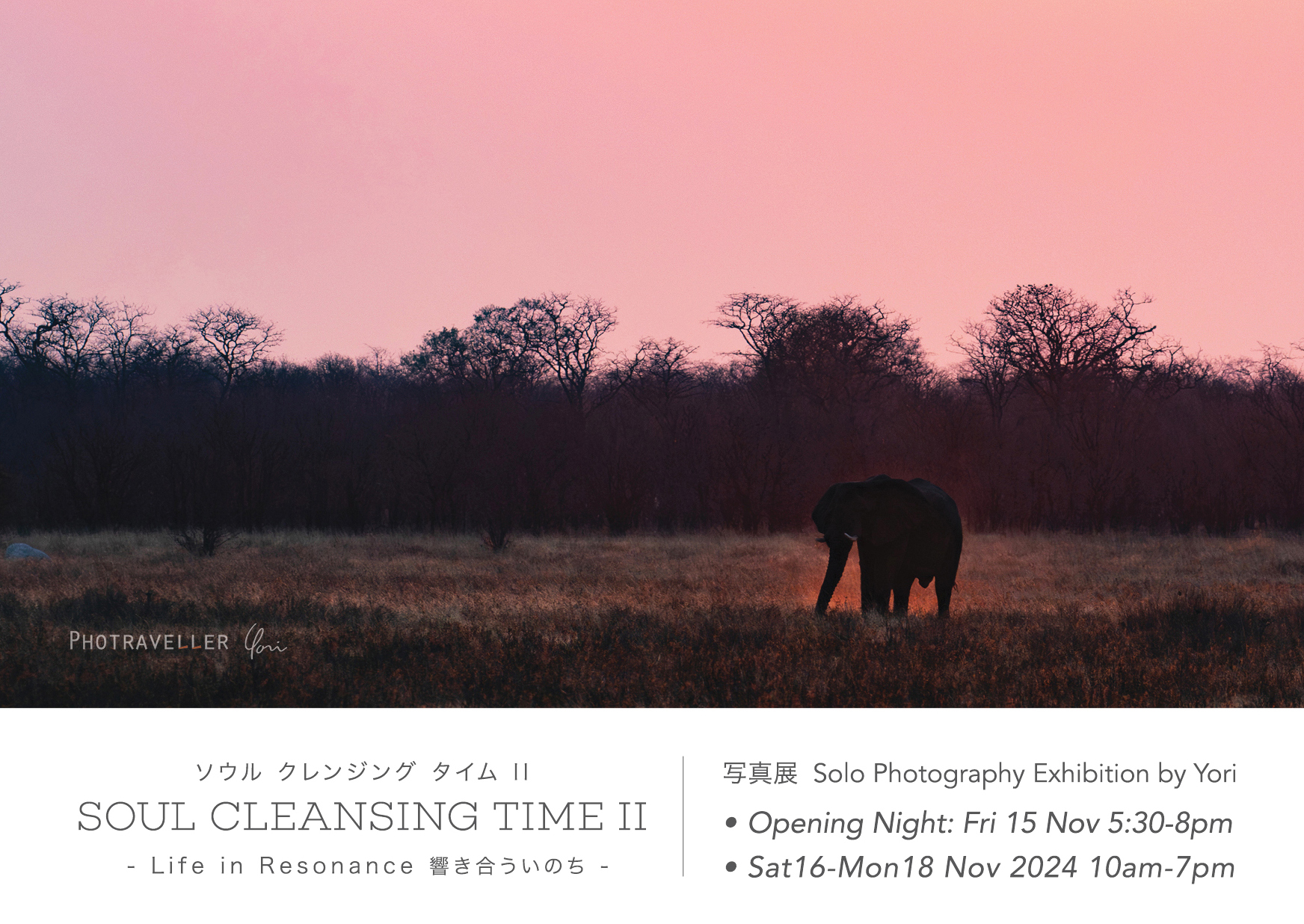

連載|旅フォトエッセイ『PULA!〜アフリカの魔法のオアシスへ〜』第24話

*その言い伝えが現実になって欲しいと、アフリカの水を勢いよく飲み込む。今日はサファリ最終日だ。幸運にもリカオンの群れに遭遇。彼らの面白い民主社会的行動に笑いながらも日本人を垣間見た。

子供の頃から憧れていたアフリカへ、フォトラベラーYoriがカメラを担いでついに足を踏み入れた。

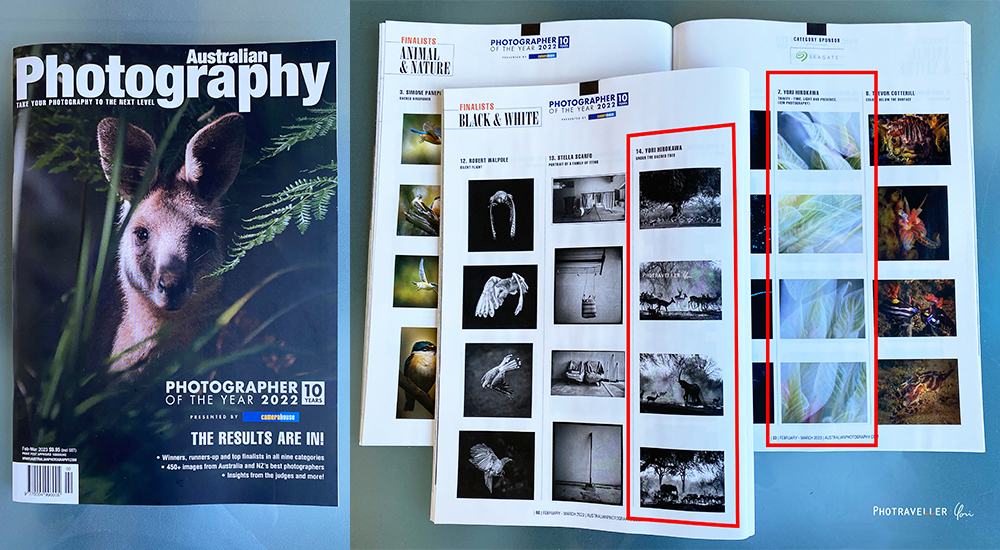

日本を代表する人気自然写真家で、2022年には世界最高峰と言われるロンドン・自然史博物館主催のコンテストで日本人初の最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げた高砂淳二さんと一緒に、サファリを旅する大冒険。

南アフリカから、ボツワナの世界遺産・アフリカの魔法のオアシス・オカバンゴ デルタへ、アドレナリン分泌過剰な日々の珍道中を旅フォトエッセイにして連載しています。

未発表写真もたっぷり掲載!

【第1話はこちら】

”PULA”の奥深〜い驚きの意味は第7話でご紹介しています。

スポンサーリンク

Episode 24 <世界遺産へ Let’s オカバン Go!>

アフリカの手に掴まえられたい

「ごくごく、ぐびぐび、ぷはぁ~」

気温が上昇した乾いた大地で飲む水は何よりも美味しい。

全身に60兆個以上あるという細胞の一つひとつが、体内に入ってきた水を待ってましたとばかりに自ら吸い上げて潤っていくようだ。

食べなくても水と睡眠さえとっていれば数週間は生きていけると言われるほど、生命維持に水は欠かせない。

その水がアフリカの水だった場合——。

この旅の始め、あるアフリカ人に教えられたのが

「アフリカの水を飲んだ者は、またアフリカに帰る」

という言い伝えだった。

サファリ最終日という名残惜しさもあり、将来またアフリカを訪れることができるのならばこの言い伝えに便乗しようと、願いを込めながらもう一口体内に水を流し込む。

全細胞に染み渡って、私の一部になっていけ。

明確な根拠など無い言い伝えだが、それを素直に信じさせてくれるのがアフリカの大地の不思議さなのだ。

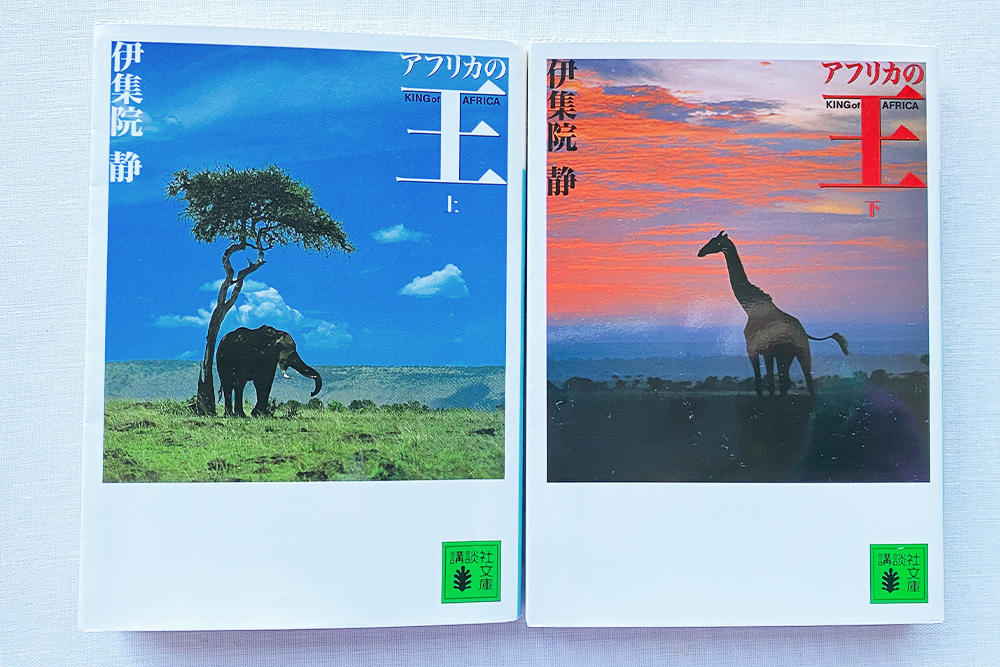

伊集院静氏の作品に『アフリカの王』(講談社)という実話をもとにした小説がある。

伊集院静氏の作品に『アフリカの王』(講談社)という実話をもとにした小説がある。

タンザニアの画家S・G・ムパタを世に知らしめた、バブル時代の豪快な日本人雑誌編集者の話だ。

ムパタの作品は、キャンバスから飛び出してきそうな躍動感を振るわせた動物たちを、力強くコミカルにそれぞれの特徴を無骨に際立たせ、独特の色彩で命を吹き込んでおり、一度見たら忘れられないインパクトを持っている。

私が行った日本でのムパタ初展覧会は、その日本人編集者の尽力によるものだと知りこの本を夢中で読んだ。

小説の冒頭にこんな一節がある。

”アフリカの手”っていう言葉があるんです。一度アフリカに足を踏み入れた人間はアフリカの手に掴まえられてしまう。その手にいったん掴まえられた人間は、どんな場所へ行っても、必ずもう一度このアフリカの地へ戻ってくるって言うんです

(引用元:『アフリカの王』伊集院静 著/講談社/2003年4月15日発行/上巻23頁)

主人公の編集者に現地在住の仕事仲間が「アフリカの手」の存在を説明する場面だ。

どことなく意味深でミステリアスな空気を漂わせたこの部分の表現が、ざわざわと心に残った。

小説の中には何度も「アフリカの手」が出てくる。

日本に帰国したその編集者が友人にムパタとの出会いを説明するシーンもその一つだ。

彼は握手をしたムパタの大きく柔らかな手を「アフリカの手」だったのかもしれないと感じている。

作者は、そのことを話す彼に「掴まえられる」ではなく「抱擁される」と言わせており、主人公のアフリカに対する心情の変化が読み取れて興味深い。

うん、アフリカ大陸に一度でも足を踏み入れた者は知らないうちに”アフリカの手”に抱擁されているという言葉があるんだ。一度 ”アフリカの手” に抱かれた者は、それからどんな遠くに離れて行っても、生きている間に必ずもう一度アフリカの地へ戻ってくるというんだ

(引用元:同上/上巻118頁)

私はアフリカの手に掴まえられたのだろうか。

抱擁されているのだろうか。

もしまだなら、この身を差し出すのでそのアフリカの手で掴まえてほしい。

しっかり抱きしめてほしい。

強く引き寄せてほしい。

またこの大地と一体になりたい……。

少々右脳が暴走気味だが、飲んでいるのはまだアフリカの水だけだ。

「ごくごく」の前に「プシュッ」という一言を加えるだけで缶ビールに早変わりするが、それはディナーの時のお楽しみ。

まずはモーニングティーを頂くとしよう。

カテンボのサファリカーは、我々を潤すオアシスに変身する。

コーヒー片手に、ムーサが焼いてくれたマフィンやケーキを頬張りながら、遠くの地平線を目でなぞり地球を実感する幸せ。

野生動物が点景となり、景色にアフリカ感を添えている。

今朝は青空キリンカフェだ。

こんな風に、真っすぐに生きる野生動物たちと同じ大地に立ち同じ空気を吸うことが、いつかまたできるのだろうか。

私の心を揺さぶったムファサ王やパンテール嬢の残像が私の「アフリカの手」になるのだろうか。

そうだ、カテンボやムーサやスタッフのみんながいた。

お別れの時はしっかりアフリカの手と握手しておかなきゃ。

リカオン式、空気読めよ的な民主主義

20頭ほどが集まるリカオンの群れに遭遇した。

20頭ほどが集まるリカオンの群れに遭遇した。

狩りの成功率が80%に届くというアフリカ最強のハンター軍団であり外敵がほとんどいないにも関わらず、残念なことに彼らも絶滅危惧種に指定されている。

アフリカ大陸全域で7,000頭に届かない個体数にまで落ち込み、大陸北部・西部ではほぼ絶滅の状態に瀕しているのだそう。

このような大きな群れに出会えるのは、オカバンゴでも珍しいことなのだ。

21話で、樹上のパンテール嬢を追い詰めるリカオンのジャンプする姿を「悪魔のあざけりのよう」と表現し悪者な印象を残してしまったので、敬意を表し汚名挽回させていただこう。

彼らは非常に高度な社会性を持っており、仲間と助け合いながら絆を大切にして生きている。

もちろん狩りもチームで行われるが、群れ全体で子育てをしたり、獲物が確保できれば子どもや老齢、病気や怪我をして動けない仲間に食料を運び与え、全てを皆で分け合って食べるといった相互扶助精神満載の動物なのだ。

しかしその社会性こそが、皮肉にも絶滅危惧を引き起こす要因になってしまったのだという。

その一つは感染症。

1頭が感染すればあっという間に群れ全体に広がるという危険を孕んでいる。

コロナ禍を経験した我々だからこの状況は容易に察しがつくように、密接に関わり合うリカオンの群れは感染症には脆弱だ。

しかしそれだけではなく、個体数激減の要因は人間にもあった。

世の中が貨幣社会になると、アフリカの農家にとって家畜はお金に変えられる大切な資産となった。

リカオンには家畜かそうでないかの判断はできないから、放牧されている牛を獲物として捕らえてしまう。

しかしこれは農家にとって経済的打撃となるため、リカオンは家畜の脅威だとして駆除されるようになった。

社会性を持つリカオンは食料を分け合うため、農民が与えた毒で群れを全滅させることが確実にできたという。

駆除を継続した結果が招いた絶滅危惧。

リカオンにも、人間の都合による悲しい歴史があったのだ。

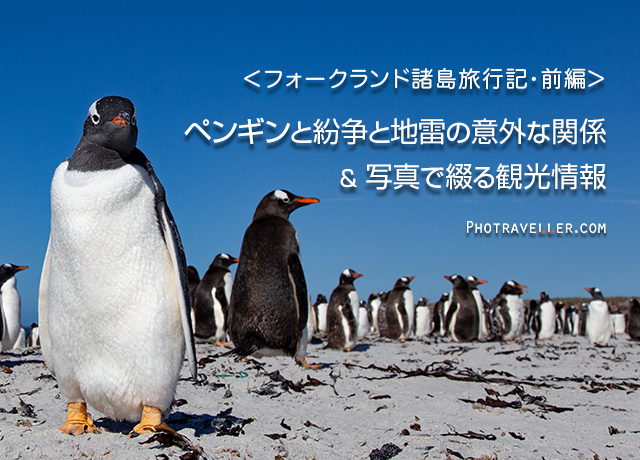

話は逸れるが、今ではペンギンの楽園と称されるフォークランド諸島でも、脂肪が多いペンギンを燃料として使い個体数が激減したという過去がある。

これも人間の都合で起きた悲しく恥ずかしい事実。

下の記事は、絶滅の危機からペンギンの楽園に戻れた皮肉な理由も紹介しているので、興味があれば是非ご覧ください。

|

『フォークランド諸島旅行記・前編 ペンギンと紛争と地雷の意外な関係』 |

自分としては、写真やエッセイを通して一人でも多くの方が

「美しい地球の姿や営みを壊したくないなぁ」

という意識に、力んだり背伸びをせず、自然体で気付いて、無理なく出来る事から行動に移してもらえれば、と願いながら伝えている。

気付きや自発的な行動は、強要されるよりも真の力があり長続きすると信じるからだ。

それゆえに、悲しい現実を突きつけるという伝え方は本望ではないのだが、事実を知る事で地球と人間の関わり方、環境と自分の関わり方について考えるきっかけになってくれればと思っている。

発信器をつけたリカオンが居た。

発信器をつけたリカオンが居た。

縄張りを持たない彼らの行動範囲は広い為、発信器によるモニタリングが生態研究や保護活動に役立っているのだそう。

このような姿を見ると、一つ一つの命の重さが更に重みを増してくる。

+++

リカオンについて調べていたら、彼らに謎めいた民主社会的行動があることを知った。

その行動を発見したのは米英豪の研究チーム。

まさにここオカバンゴ・デルタ、モレミ地区に生息する五つのリカオンの群れからデータを収集して行われた研究成果によるもので、2017年9月に英国王立協会の生物学研究ジャーナルに発表された大発見だ。

その民主社会的行動とは、「くしゃみ」を使って集団意思を決定していることだった。

縄張りを持たないリカオンの行動範囲は広いため、各群れの少なくとも1頭に首輪状の発信器を付けてモニタリングを続けた結果、彼らは声にならない音であるくしゃみによって群れの意志を確認していることがわかったという。

「おいみんな、狩りに行こうと思うけど、どうよ」的な全員参加型集会を開き、くしゃみで投票し、多数決で狩りに出るか否かを決定をしているというのだ。

吠えたり唸ったりする方が簡単だろうに、なぜにくしゃみなのだ?

強い自己主張は避け、遠回しに「ハクション」とだけ聞かせて、意見の違う仲間に対し配慮しているのか?

群れの平和な雰囲気維持を優先させているのか?

空気読んでなんぼのチームワークなのか?

君たち日本人か?

くしゃみの理由は謎だらけだが、独裁政権でも封建主義でもなく、非常に民主的で団結力のあるリカオンの群れなのであった。

<世界遺産へ Let’s オカバン Go!>

- お尻に笑われる

- 自然番組10話分一挙ナマ放送中!

- ユートピアのクイーン

- おわりに

ワクワクの旅フォトエッセイ、最終回もお楽しみに!

参考資料・出典:ナショナルジオグラフィック、JETRO、WILDLIFE ACT、BBC、『アフリカの王』伊集院静(講談社) , Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (“Sneeze to leave: African wild dogs (Lycaon pictus) use variable quorum thresholds facilitated by sneezes in collective decisions”).

スポンサーリンク